Siempre dije que Antonio Soler se encuentra magnánimo y oferente como narrador en su propio territorio: Málaga y la infancia-adolescencia. El territorio Soler no lo entiendo solo como espacio, sino también como tiempo y como personajes que deambulan, nacen y crecen en ese periodo de la vida, y forma un todo, un conjunto cotidiano y doméstico. Ese elemento totalizador que da sentido a su obra es el territorio Soler.

Podría entenderse como un territorio cualquiera sobre el que se permite una simbología o se crea un paradigma, como puede ser Macondo para García Márquez o Celama para Mateo Díez... De hecho, cuando así ha sido definido, se ha identificado con un territorio concreto: Málaga, camino Suárez, Eugenio Gross… Pero no es así totalmente: la particularidad de este territorio no es el espacio en sí mismo, sino su proyección, su impulso y su conexión con el bildungsroman o la novela de iniciación. Es decir, el crecimiento, su evolución o progresión. El territorio Soler tiene sentido como levadura narrativa, su iniciación (una forma de ir comprendiendo lo desconocido y lo secreto, un viaje iniciático; así dirá: “Hace un tiempo en el que yo creía que las cosas eran de otro modo”), su crecimiento como individuo: el narrador de esta novela lo es en cuanto inaugura o estrena su propia identidad como individuo que trata de comprender el mundo que lo rodea. El discurso narrativo de Soler tiene plenamente sentido y vigencia en este territorio, que es una especie de tautología en sí misma, porque su vida, su historia sentimental y personal, junto con los aportes precisos que incorpora todo narrador, se hacen presentes y se configuran para el canon o paradigma.

Su valor como narrativa nace del crecimiento y progresión de los personajes y, a medida que estos van comprendiendo el mundo y su realidad vital, la novela progresa y se expande fruto de esa levadura narrativa. Así este territorio, ese espacio que puede ser la calle Lanuza, o cualquier otro en otras novelas, deviene finalmente un paradigma universal. Si quieres ser universal habla de tu aldea, dijo Tolstoi.

Y, a partir de ahí, la sintaxis narrativa desde ese círculo inicial donde es arrojada la primera piedra, va creciendo y amplificándose en círculos concéntricos como si fuera una laguna sobre la que se ha arrojado ese primer guijarro con efecto de sonido amplificador.

El discurso narrativo de Soler, en terminología de la semiología crítica, es un mundo elegido por él y reducido a un puñado de personajes, a un espacio (en esto coincide totalmente con algunas novelas de su amigo Garriga Vela, que desde Muntaner 38 hasta Pacífico, se encuentra a gusto en espacios cerrados) y a un tiempo, aunque este no sea otra cosa también que espacio configurador y amplificador.

La historia está subordinada al discurso. Los hechos van acumulándose por efecto del monólogo interior y esa estructura en círculos concéntricos hasta llegar al estallido final (no lo desvelamos por el bien del lector y de la obra), que es una especie de explosión narrativa con un perfecto equilibrio entre la coda que sirve de remate y la traca de la tragedia como elemento álgido y conmovedor.

Aunque concurren tres partes (que nos retrotraen a Aristóteles y su Arte poética), existe una única conmoción narrativa, un conjunto de sensaciones que nos ayudan a configurar una sensibilidad de época y también una identidad, tanto en el sentido personal de cada miembro, como colectivo. Porque la novela aspira a fusionar lo individual con lo colectivo en una especie de urdimbre precisa. De modo que las tres partes las entiendo como un efecto estructurante clásico con valor de cadencia narrativa: pelea, herida, veneno (introducción, nudo y desenlace, no en tanto argumento, historia o discurso sino sensaciones). Y estas tres partes, en esa gradación narrativa formal, nos anuncian conflicto, dolor y, finalmente, muerte. Es una historia violenta, no lo olvidemos. Y en esa violencia que puede llevar desde lo cotidiano al absurdo de la vida, que no tiene por qué adentrarse en explicaciones sino acaso en sus antítesis, en sus absurdos… la gradación se impone y la cadencia narrativa también, ese honda expansiva de los círculos concéntricos del lago desde la piedra inicial.

El núcleo narrativo primigenio (La Pelea) es una introducción: el narrador en primera persona es un chico que va presentando a sus amigos y familiares, y, a su modo, va creando un lenguaje de expectativas, anunciando en pequeñas dosis y periódicamente que algo sobrevendrá. Esos amigos (Ernestito Galiana y Mauri) son el primer círculo narrativo desde el que comienza ese escenario inicial y progresivamente se irá extendiendo a los familiares de estos y del propio protagonista, cuyo padre, madre y hermana irán surgiendo. Cumplen un valor fundamental (sobre todo Ernestito), como elementos proyectivos y simbólicos y, acaso, como artífices, sin querer, de ese absurdo de la existencia en las últimas páginas.

Sigue una trayectoria realista en su configuración de tipos sociales pero destacamos siempre en Soler esa tendencia suya a la descripción apreciativa, expresiva, hiperbólica, caricaturesca que procede claramente de autores barrocos, por ejemplo, de Quevedo, y que en el siglo XX heredó Valle-Inclán. Por ejemplo sobre la cara del padre de Ernestito dirá: “Su cara no estaba mal pintada ni tenía desconchones ni viejas marcas de lluvia, aunque una mancha de color rosado, un lago pálido, ocupaba parte de su mejilla derecha y desde el pómulo bajaba, mansa, hermosa y limpia hasta perderse bajo el cuello impecable de la camisa”. En esta descripción observamos uno de los valores de la prosa de Soler: la conformación de un acto concreto de habla que crea un mundo propio y diferente, personal, como cuando dice metafóricamente: “Los días son maletas viejas, abiertas y amontonadas”. Ha sido uno de los grandes valores de su prosa, que como diría Valle, tiene estilo propio, como la tenía el gran creador de la prosa en los últimos años: Francisco Umbral, muy denostado como creador de historias pero ensalzado como dominador del lenguaje expresivo.

Don Guillermo Galiana (padre de Ernestito), Tusa (la tía de Ernestito), doña Julia, don Rodri (tío de Ernestito), la Popi (símbolo sexual), el padre del narrador (siempre tomado como elemento irónico y diana de sus ataques con su tendencia a contarle el cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones de modo reiterativo: “Mi padre no era ladrón, pero robaba cosas”), la hermana del narrador… personajes que desde el principio son protagonistas y como elementos simbólicos de esa narración a través de los que va creando su pequeño mundo, un mundo de iniciado en el arte de la vida, el de un niño que trata de reconocerse y reconocer el misterio de los que le rodean.

ANTONIO SOLER, RAFAEL BALLESTEROS Y F. MORALES LOMAS

Y en tanto esto sucede, surgen los deseos (Tusa, que opera como ángel sensual y, acaso, amor utópico. Sobre ella dirá: “Aparecía allí tumbada, con sus caderas y sus palidez destacando encima de aquella roca, desnuda (…) Me latía el corazón. Me latía literalmente como un tambor mal tocado”) y los miedos de la infancia, que son siempre terribles presagios. Soler ausculta y pulsa con fortaleza esta tecla de los niños como fiel representante del máximo creador de la infancia de este país: Miguel Delibes.

Pero, aparte de los personajes, desde el principio otra clave narrativa es el tono del narrador: todo un canto a la oralidad. De hecho esta se va creando a través de las estructuras paralelísticas (que abundan), pero también de los elementos de repetición, como el empleo de la anáfora sintáctica, la concatenación, o incluso la anadiplosis… que en un texto narrativo pretende crear ese espacio para la oralidad. Incluso en la conformación de un estilo ágil creado por frases cortas y raudas que junto a los cambios en las escenas (totalmente cinematográficas) y las situaciones crean una prosa rápida y un ritmo narrativo veloz, a lo que contribuye también el paso de una a otra escena sin solución de continuidad y sostenidas por el monólogo interior que en sus asociaciones semánticas diversas operan de subterfugio narrativo.

En esa primera parte, el elemento final, la pelea, adquiere un simbolismo asociado a la existencia, como comenzar a darse cuenta de lo que esta significa. De ahí el recurso a hablar del “lado de sombra de la vida” o la percepción del desarraigo, la sensación de extrañeza o de ausencia de sí mismo cuando te das cuenta de que tu vida no te pertenece solo a ti, sino también a los demás: “Tu vida dejaba de pertenecerte. Te sacaban de ella y todo se convertía en un falso decorado (…) Algo pertenecía a los demás tanto como a mí mismo”.

En la segunda parte, “La herida”, existe una tendencia de nuevo a la circularidad que opera en la obra como estructura sintáctica narrativa. Se inicia con Tusa y finaliza con ella, una vez que cura al protagonista de la herida que Ernestito le produce. El símbolo erótico se apodera del texto: Tusa es una espalda desnuda, carnosa y lisa… en contraste con ese niño que todavía juega con los soldados de plástico. Doña Julia (cuyos “pezones como huesos chupados de melocotón, goteando de leche”), el invento de la televisión (estamos hablando de los sesenta en España), don Rodri, los nervios de Ernestito, su padre (al que desprecia solemnemente: “mi padre no sabía nada”), la Popi, la famila Galiana (sus idas y venidas, su valor simbólico), la enfermedad del protagonista y la importancia de los olores, su capacidad de observador perpetuo y esa tendencia al fingimiento sobre el que redundará también en la tercera parte: “Pienso ahora que fingir era un modo de vigilar (…) Esa era mi salvación. Vigilar y fingir”. Pero también Jorge, el novio de su hermana, definido en su condición de náufrago.

En esa circularidad las historias de unos y otros se interrumpen para luego continuar en otras situaciones diferentes o no y crear un escenario propio, un mundo abigarrado de impresiones y emociones en las que todas ellas están trascendidas por la herida que le causa Ernestito Galiana, asociada antitéticamente al placer, pues la que acabará curándolo es Tusa, su historia placentera: “Para subrayar la gloria, para dejar evidencia de que todo aquello era un premio que alguien (…) me enviaba desde el cielo, un mechón de pelo dorado, casi amarillo, escapó de la sien de Tusa, y se quedó flotando en el aire como un milagro”. Son sensaciones del niño que va iniciándose en los afectos y en la proyección de eros.

En la tercera parte, “El veneno”, hay pequeñas historias (pareciera una urdimbre de pequeños relatos) que lo conforman con el estallido final de la terrible muerte de algunos de sus protagonistas. Así nos encontramos: la historia del operario, la de los zapatos de su padre, la historia de Mauri, la ida de Ernestito al campamento, la historia de su madre y sus idas al hospital, la permanente y absorbente presencia de Tusa con su simbología constante… y siempre con la percepción de que en ese camino de iniciación está descubriendo el mundo y a los seres humanos: “Según eso, las personas –yo incluido- eran siempre extraños, tenían una naturaleza oculta y cambiante, al parecer llena de abismos”. La tragedia final ayuda a comprender el sentido de ese mundo privado en el que se ve inmersa la obra, una novela para el espacio de lo doméstico, organizando mundos saqueados, desnudos, y proclives al desencanto, en ese mundo general al que pretendemos darle un sentido de canon vital.

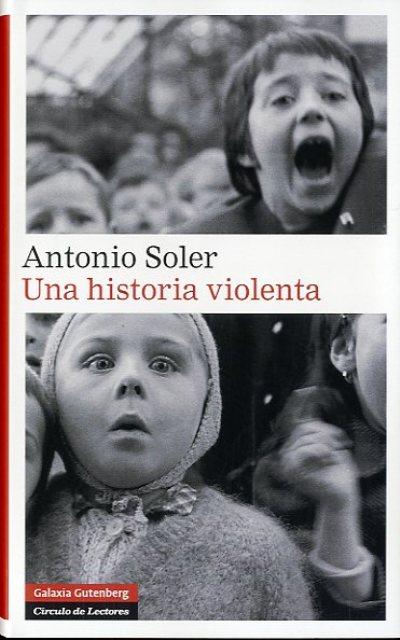

En definitiva, Una historia violenta (Ed. Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2013) de Antonio Soler representa un enorme poder de creación desde el ámbito reducido de una calle y unos personajes sitiados y confinados que caminan de su mano con la normalidad del mundo, con los espasmos de la vida en su deambular cotidiano, como enseñas de un paradigma universal.